パワハラ相談しても、解決しない? 大切なのは心構え。

パワハラ相談(全国対応)

電話・メール無料窓口は以下から!

私たち職場環境改善工房は、以下のお電話でハラスメント相談を承っております。

基本は、10:00~18:00です。※但し、すぐに出られない時がありますので、その時は折り返します。

電話での相談はこちらから

また、メールフォームのご相談も、以下のボタンをクリックしてできます。

ちなみに、相談員のプロフィールは、こちらになります。

はじめに

「パワハラは相談すれば、必ず解決できる」──そう信じたい。けれど、実際には「相談したけれど、変わらなかった」「むしろ状況が悪化した」と感じる人も少なくありません。では、相談しても解決しないのか? 私はそうは思いません。ただ、解決までに“かかるプロセス”と“心構え”を知らないと、絶望感だけが残ってしまう。だからこそ今日は、「なぜ相談してもすぐには解決につながらないのか」「その間に持っておくべき心構えは何か」を、心理的・制度的な視点から重ねつつ、私の言葉として伝えたいと思います。

目次

1. なぜ相談しても解決しにくいのか:心理と構造の壁

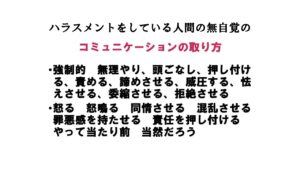

1.1 加害者の「正当化」と自己防衛

パワハラをする側は、自分の行為を正当化する心理メカニズムを無意識に持っています。彼らは、「指導」「業務命令」「叱責」という枠に入れて、自らを正当化しようとする。そうすることで、自分に非があるとは認めにくい。

また、自分を守るために“マイナス失敗回避欲求”が働き、不安・恐怖を他者に転嫁するような言動が出る、という見方もあります。

このような心理構造があるからこそ、加害者は「自分は悪くない」「ハラスメントとは思ってない」と主張することが多く、相談をしても「あなたの受け取り方が過敏すぎる」「そんなつもりはなかった」と切り返すケースもしばしば起こります。

1.2 受け手の心理的ブレーキ

相談者自身も、「自分が悪いのかもしれない」「こんなことを言ったらもっと嫌われるかも」「言いがかりと思われたらどうしよう」といった自己否定・恐怖が先に立つことがあります。加えて、相談すれば「証拠が足りない」「そんなこと言われても対応できません」と断られる不安もある。

こうした内側の葛藤は、行動をためらわせます。「相談すれば解決するかもしれない」という希望と、「反撃されたくない」「自分が責められそう」な不安の間で揺れる――こうした揺らぎを抱えたまま相談することが、多くの人にとって現実です。

1.3 組織・制度の限界

相談しても解決しづらいもう一つの理由は、組織・制度の持つ限界です。相談窓口があっても、権力構造や縦割り体質、責任の曖昧さが邪魔をして「うやむや」に終わることもあります。加えて、報告を受けた側(上司、総務、人事など)自身が加害側と癒着していたり、リスクを取りたくないあまり動かないこともあります。

さらに、証拠が不十分、関係者証言が取れない、人の記憶は曖昧になる――こうした点も制度運用を難しくします。

こうした「心理の壁」と「制度の壁」が重なって、「相談しても解決しない」と感じる人が出てくるのです。

2. 相談を“始まり”にするための心構え

では、どうすれば「相談しても無意味だった」という感情に飲み込まれず、少しずつ前へ進めるのか。私は、次のような“心構え”を持つことが大切だと思います。

2.1 「即効解決」は期待しない

まず、相談=即時解決を期待しすぎないこと。多くの場合、加害者の反応を揺さぶるための時間が必要です。交渉や調停、社内調査、再発防止策の立案・実行など、プロセスが複数段階あるからです。

だからこそ、短期的な成果(たとえば「加害者が謝罪した」)が出なくても、自分が無意味だったと自分を責めてはいけません。

2.2 “線を引く”勇気を持つ

相談は“境界線を引く”行為でもあります。「私はこれ以上この扱われ方を受けない」と、自分を守る意思表示をすること。たとえすぐに変わらなくとも、相談することで被害者としての立場を明示できる。相手の行為を“本人の資質”で済ませないで、組織や風土の問題として扱われるきっかけにする。

この線引きは、相手との交わりを完全に断つものではなく、「受け入れられないことは受け入れない」という自己基準を示すこと。そうすることで、自分自身の心の拠り所を据えることができます。

2.3 証拠をためておく

言葉だけで伝えるのではなく、できる限り記録を残すこと。メール、チャット、メモ、録音などがそれにあたります。相手の発言、日時、状況などをできるだけ具体的に残しておく。これは“有利に使う”というより、“後で言った・言わないの争いに巻き込まれたときの防衛策”です。

証拠を残すことで、「言った、言わない」の揺らぎを減らし、相談された側(あるいは調査側)が動きやすくなる材料にもなります。

2.4 小さな勝ちを意識する

解決には時間がかかるかもしれません。だからこそ、途中段階で得られる“些細な変化・前進”を意識して認めてあげることが大切です。たとえば、職場で少し発言しやすくなった、周囲の目が変わった、相談先で味方を得られた、など。そうした変化を励みに、あきらめずに動き続けられる力になります。

2.5 “孤立しない”

相談先を一つに限定しないこと。複数の信頼できる人(同僚、友人、家族、専門家、労働相談所など)に話すことで、心の支えを得る。また、相談先が動かないときには他のルートを探す柔軟性も持ちたい。孤立してしまうと、加害者の言動に揺さぶられやすくなるからです。

3. 相談を糧にする「視点」の変化

相談したからには、ただ待つだけでなく、自分自身の視点を少しずつ変えていくことが大事です。

3.1 “被害者 → 対処者”へ立ち位置を変える

被害者という立ち位置から「どう対処するか」を考える主体性を少しずつ育てる。「何とかしてくれ」という受動ではなく、「私はこういうふうに動く」「この手段を使うことを考える」という能動性を持つことで、心が折れにくくなる。

3.2 “相手”ではなく“仕組み・風土”を見つめる

個人対個人の力関係では勝負が難しい。加害者との個人的な争いに閉じ込められると、消耗してしまう。だから、職場文化、評価制度、人事体制、リスク意識の欠如など“構造”を意識する視点を持つこと。たとえば「この組織に、誰が責任を持って問題を再発防止するのか」「相談窓口の実効性はどう担保されているか」などを問い直す。これを意識できると、相談を“自分のため”だけでなく、“職場を変える契機”として把握できる。

3.3 “長期戦”の心の備え

どんなに制度が整っていても、組織が動くには時間がかかる。だから、短距離走ではなく「長距離マラソン」のような気持ちを持つ。折れそうなときには、立ち止まって呼吸を整える休息も必要。相談という行為は、そのマラソンの“スタートラインを引く”行為なのだという認識を持ちたい。

4. 相談が“効く”可能性を高めるポイント

心構えと並行して、相談が解決へつながる可能性を少しでも高めるための戦略的なポイントも押さえておきたい。

4.1 相談先の種類を使い分ける

社内窓口、外部相談機関(労働局、弁護士、ハラスメント相談センターなど)、第三者機関など、複数の相談ルートを念頭に置いておく。公的機関を巻き込むと、企業側も無視しづらくなる側面があるからです。

4.2 相談内容を「問題」として構造化して伝える

相談の際には、感情的な言葉だけでなく、“何が起きているか”、“どのような損害・影響が出ているか”、“再発防止はどういう形が望ましいか”といった構成で整理して伝えると、相談を受ける側が“動きやすくなる”材料を与えられます。

4.3 再発防止案を提案する

加害者処分・研修・制度導入・定期モニタリングなど、再発防止のアイデアを用意して伝えると、「対応しなければならない」という責任の明示につながる。相談を受ける側も、「問題を明らかにしたら自分で対策提案して欲しい」と思っていることがあります。

4.4 小さな圧力をかける

相談先を複数持つことは前述しましたが、「社内窓口に相談している」「労働局に問い合わせることを検討している」などをチラつかせることも、程度や関係性を見ながら有効になることがあります。ただしこれは状況に応じて慎重に。逆効果になるケースもあるからです。

5. 終わりに ― あなたの歩みを丁寧に受け止めて

「相談しても、解決しないかもしれない」――そう思ったとしても、それを最初から諦めてはいけません。相談を“種をまく”行為だと思ってください。その種がすぐ芽を出さなくても、土壌を少しずつ変えていく可能性を秘めています。

大切なのは、自分を守ろうとする意思、あきらめない心、そして現実を受け止めつつ動き続ける戦略性です。相談して初めて道が開けることだって、確かにあります。必要なのは、その道を “探す心構え” を持つことです。

あなたが一歩でも軽やかになれるように、私は心から祈っています。

私たちは、ハラスメントのご相談 承っております。

私たちは、パワハラ、セクハラ等のお悩み相談も承っております。

是非、ご相談ください。

以下のフォームからご相談ください。

.jpg)